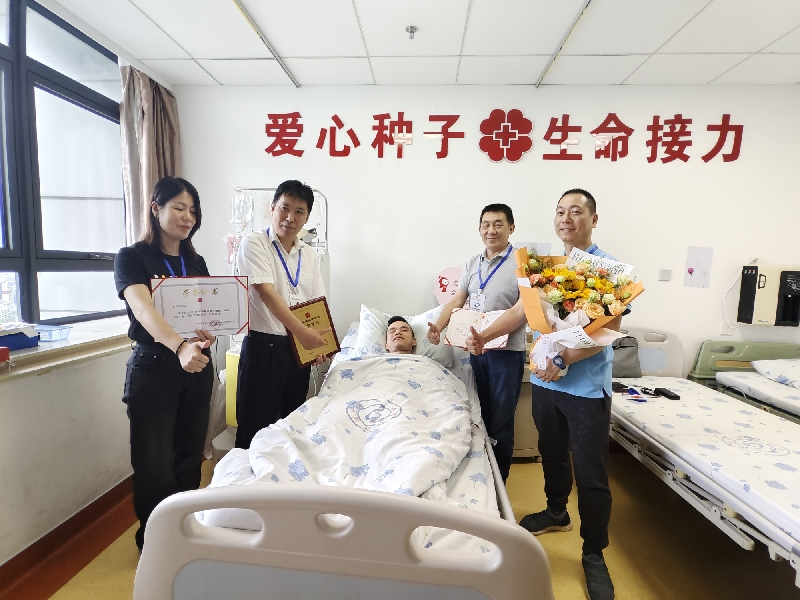

2025年7月7日上午,一位纖瘦的小伙快步走進了福建省腫瘤醫院高干病區的醫生辦公室,在省、市紅十字會工作人員和醫護人員的共同見證下,在造血干細胞捐獻同意書上寫下了自己的名字——王節濱,為挽救一名血液病患者的生命鄭重承諾。這位熱血青年擅長數據支持工作,這一次,他將完成一項重要任務:用寶貴的生命資源——造血干細胞,為配型成功的陌生患者提供重獲新生的“關鍵要素”,贏得可持續的生命策略。

在歷經4天的造血干細胞“動員”之后,他于7月10日完成捐獻,成為全國第20525例、福建省第527例、福州市第157例非血緣造血干細胞捐獻者。

退伍不褪色,熱血愛相“髓”

“90后”王節濱曾在部隊服役,是一名退伍軍人,血液里流淌著軍人的擔當與純粹的熱忱。在部隊時,他第一次獻血,從那時起,他便與奉獻愛心結下了不解之緣。退伍后,他一直保持著獻血的習慣,每次經過獻血站,他都會毫不猶豫地走進去,而且每次都是按照最高標準獻血。他的心中始終懷揣著一份對生命的敬畏與關愛,認為能夠通過自己的血液幫助他人,也是為社會、為國家做貢獻的好事。

2018年6月,王節濱在獻血時,工作人員向他介紹了中國造血干細胞捐獻者資料庫的相關情況。“生命是脆弱的。以前在電視劇中,看到那些需要救助的人沒能得到救助,總感覺太遺憾了。”但,生命也是堅韌的,在愛心的守護中得以延續。王節濱回憶道,“當時也沒多想,覺得能有幸匹配到有需要的人,有機會救助到人,我就同意了入庫。”在工作人員的指導下,他填寫了一份個人資料,留下了兩小管血樣,登記成為了中國造血干細胞捐獻者資料庫的志愿者。

守得七年約,終圓救人夢

七載光陰如流水般靜靜淌過,這份沉甸甸的生命承諾似乎被悄然封存。直到2025年3月,紅十字會的電話驟然喚醒了他當年留在數據庫里的希望——初配成功了!“接到電話,心里有種說不上來的感覺。”王節濱坦言,但軍人的利落與擔當瞬間占據了上風:“既然匹配成功,那就說明被救助的那個人與我有緣,那就捐吧!”

這份關乎生死的義舉,王節濱只與愛人一人分享。“愛人沒有反對我所要做的事。”王節濱的話語里透著一種篤定的力量,“我覺得自己認定的事情就自己去完成,讓此生不留遺憾。”決定既下,便再無猶疑。從高分辨配型確認相合到體檢順利通過,再到捐獻前注射動員劑,他始終保持著軍人特有的沉穩節奏。“在整個捐獻過程中,我自始至終保持正常的生活作息,也沒有遇到什么困難。”他以一種平和而堅定的心態,迎接采集日的到來。

用數據說話,讓愛滿人間

7月10日,王節濱平靜地躺在采集室的病床上,看著自己的血液緩緩流出,經過分離機提取造血干細胞后,又重新流回體內。整個過程就像機采血小板的流程一樣,區別在于造血干細胞采集前需要打4-5天的“動員劑”,采集時安插采血管的手臂不能有大幅度動作,采集時間更久一些,使用的都是一次性耗材,醫護團隊也會根據捐獻者的血管情況、動員效果、身體情況等調整采集策略。王節濱用親身體驗得來的“實驗數據”,驗證著造血干細胞捐獻的科學性與安全性:“現在醫學這么發達,捐獻造血干細胞并不存在危險。”

數小時的循環之后,造血干細胞“集合”入袋,被專業人士送往千里之外,也捎帶上了王節濱對受捐人的祝福與寄語:“既然有機會繼續生存在這世上,就開開心心過好每一天,希望將來有機會,你也能幫助需要幫助的人,讓我們的世界充滿愛。”